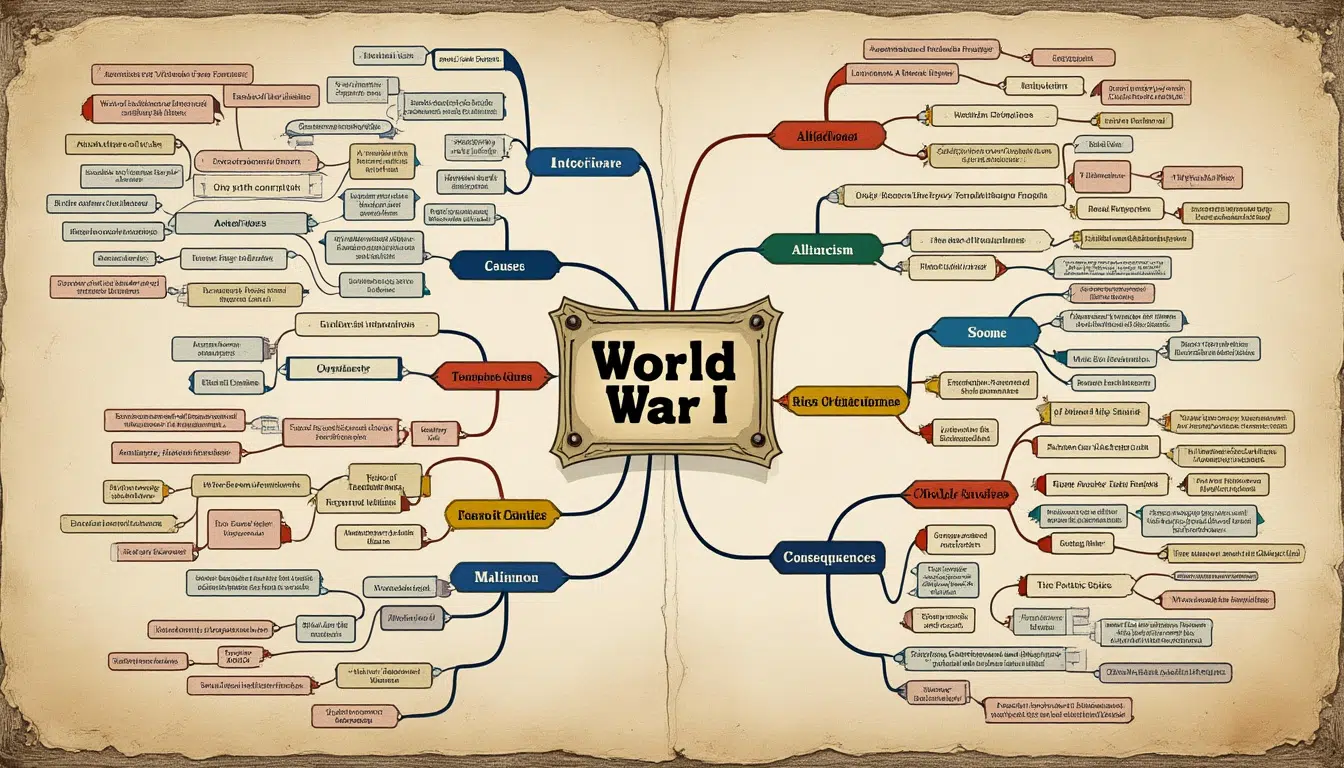

Imaginez pouvoir comprendre la complexité de la Première Guerre Mondiale d’un seul coup d’œil ! Grâce aux cartes mentales, cette tâche devient non seulement possible mais également captivante. Cet outil pédagogique visuel transforme des informations historiques denses en une représentation claire et organisée, favorisant ainsi l’apprentissage et la mémorisation chez les élèves de 3e. Dans cet article, nous explorerons les multiples avantages qu’offre une carte mentale en lien avec ce thème historique majeur.

Pourquoi une carte mentale est-elle indispensable pour étudier la Première Guerre mondiale ?

Comprendre les événements historiques comme la Première Guerre mondiale demande souvent une hiérarchisation des informations complexes. Les cartes mentales permettent d’organiser de manière visuelle et intuitive les éléments de ce conflit majeur. Grâce à cette méthode, les élèves peuvent établir des connexions entre les causes, les événements et les conséquences de la guerre.

Une carte mentale agit comme un véritable fil conducteur, facilitant le repérage des concepts clés. Par exemple, les élèves peuvent tracer des branches partant du concept central – la Première Guerre mondiale – puis développer chaque branche avec des informations spécifiques sur les causes, les batailles marquantes, et les enjeux socio-économiques post-conflit.

- Visualisation des causes de la guerre

- Organisation des événements chronologiques

- Facilité d’apprentissage des conséquences

- Engagement accru des élèves dans l’histoire

Les éléments clés à inclure dans une carte mentale sur la Première Guerre mondiale

Lors de la création d’une carte mentale, il est essentiel d’inclure plusieurs éléments clés pour assurer une compréhension complète de la Première Guerre mondiale. Voici les principaux aspects à ne pas négliger :

- Causes du conflit : Analyzez les facteurs politiques, économiques et sociaux qui ont conduit à la guerre, comme le nationalisme, les alliances militaires, et les rivalités coloniales.

- Déroulement des événements : Mettez en avant les grandes batailles, les stratégies militaires, et les changements d’alliances au cours des années 1914 à 1918.

- Conséquences : Abordez tant les pertes humaines que les transformations politiques et sociales qui ont suivi la guerre, y compris le traité de Versailles.

- Vie quotidienne : Incluez des informations sur les conditions de vie des soldats dans les tranchées et l’impact de la guerre sur les populations civiles.

Chacune de ces sections de votre carte mentale peut être développée avec des détails supplémentaires, des anecdotes ou des statistiques pour enrichir la synthèse des informations. Par exemple, saviez-vous qu’au moins 10 millions de soldats ont perdu la vie dans ce conflit, sans compter les victimes civiles ? Ces chiffres illustrent l’ampleur tragique de la guerre.

Les avantages cognitifs d’une carte mentale sur la Première Guerre mondiale

Utiliser des cartes mentales en classe d’histoire présente de nombreux avantages cognitifs. Premièrement, elles améliorent la mémoire des élèves en leur permettant d’associer des images à des concepts, rendant ainsi l’apprentissage plus marquant. Une étude récente a montré que les élèves qui utilisaient des supports visuels pour étudier réussissaient généralement mieux à retenir des informations que ceux qui se contentaient de la lecture traditionnelle.

De plus, la création d’une carte mentale développe la capacité à organiser les idées. Les élèves apprennent à structurer leurs connaissances, ce qui facilite la révision et la récupération d’informations lors des examens. En divisant les informations en branches, ils améliorent leur capacité à hiérarchiser ce qu’ils apprennent. Cela est particulièrement utile lorsque l’on aborde les nombreux événements qui ont eu lieu durant la Première Guerre mondiale.

Ce processus de visualisation aide également à créer des liens entre des événements apparemment disparates, ce qui est crucial pour comprendre des périodes historiquement complexes comme cette guerre. En intégrant des éléments visuels et en favorisant l’interaction, les cartes mentales rendent l’apprentissage plus engageant et moins intimidant.

Comment construire une carte mentale efficace ?

Pour maximiser l’efficacité d’une carte mentale, il est fondamental de suivre quelques étapes clés lors de sa construction. Voici quelques conseils pratiques :

- Choisissez un format : Que ce soit sur papier ou via des outils numériques, choisissez le format qui convient le mieux à votre style d’apprentissage. Les logiciels en ligne peuvent permettre d’ajouter facilement des éléments visuels.

- Utilisez des couleurs : Incorporer des couleurs différentes pour chaque branche peut aider à mieux différencier les thématiques et à rendre la carte plus attrayante.

- Limitez le texte : Favorisez l’utilisation de mots-clés et d’illustrations plutôt que de longs paragraphes pour stimuler votre mémoire.

- Publiquez vos résultats : Partager vos cartes mentales avec vos camarades de classe peut favoriser un apprentissage collaboratif enrichissant.

Ces étapes simples peuvent transformer la manière dont les élèves approchent l’histoire et permettent une meilleure assimilation des contenus. En 2025, les outils disponibles en ligne facilitent encore davantage la création de ces supports, rendant l’apprentissage plus accessible et interactif.

L’impact des cartes mentales sur la performance scolaire

Les cartes mentales ne se contentent pas de rendre l’apprentissage plus agréable; elles ont également un impact mesurable sur les performances scolaires des élèves. En consolidant les connaissances et en améliorant la motivation, ces outils peuvent conduire à de meilleures notes en histoire. Les enseignants ont remarqué que les élèves qui intègrent des cartes mentales dans leurs révisions obtiennent généralement des résultats supérieurs à ceux qui n’utilisent pas de techniques visuelles.

De plus, la dynamique de groupe favorisée par les présentations de cartes mentales en classe encourage les échanges et l’apprentissage collaboratif. Les élèves ont l’occasion de discuter et de partager leurs points de vue, ce qui enrichit la compréhension collective du sujet étudié. Les expériences partagées peuvent entraîner des débats enrichissants sur les causes et les conséquences de la Première Guerre mondiale, renforçant ainsi leur intérêt pour l’histoire.

Études de cas : l’efficacité des cartes mentales

Pour illustrer ces points, plusieurs études de cas montrent que l’utilisation de cartes mentales dans l’enseignement de l’histoire permet de capitaliser sur l’engagement des élèves. Par exemple, lors d’une expérience menée dans un établissement scolaire, les élèves ont été assignés à créer une carte mentale sur des conflits majeurs, dont la Première Guerre mondiale. Les résultats ont montré que les élèves utilisant cette méthode ont obtenu jusqu’à 25 % de notes en plus par rapport à ceux se limitant à des méthodes d’apprentissage traditionnelles.

| Méthode d’apprentissage | Note moyenne (%) |

|---|---|

| Cartes mentales | 85 |

| Méthodes traditionnelles | 60 |

Ces succès illustrent bien le potentiel des cartes mentales comme un outil d’apprentissage efficace et motivant. L’intégration de cet outil dans le cursus scolaire devrait être encouragée afin de maximiser les capacités d’apprentissage des élèves.

Les limites potentielles des cartes mentales

Bien que particulièrement bénéfiques, les cartes mentales ne sont pas exemptes de limitations. Pour certains élèves, la création de ces supports peut sembler difficile, surtout s’ils ne sont pas à l’aise avec des outils visuels ou numériques. Certains pourraient ressentir une pression supplémentaire pour rendre leur carte mentale esthétiquement parfaite, ce qui pourrait nuire à leur capacité à se concentrer sur le contenu.

Par ailleurs, il est crucial de ne pas se reposer uniquement sur cet outil. Les cartes mentales sont un excellent complément à d’autres méthodes d’apprentissage, comme les lectures et les débats, afin de garantir une compréhension globale et approfondie des thématiques abordées dans le cadre d’une étude sur la Première Guerre mondiale.

Stratégies pour surmonter ces limites

Pour maximiser l’utilisation des cartes mentales tout en atténuant ces limites, plusieurs stratégies peuvent être mises en place :

- Formation initiale : Proposer des ateliers aux élèves pour leur enseigner à utiliser des cartes mentales de manière efficace.

- Encouragement à l’expérimentation : Inviter les élèves à essayer différents outils et formats pour trouver celui qui leur convient le mieux.

- Fournir des exemples : Partager des exemples de cartes mentales réussies pour inspirer et guider les élèves.

En combinant les cartes mentales avec d’autres méthodes d’apprentissage traditionnelles, les enseignants peuvent encourager un climat d’apprentissage dynamique qui répond aux besoins de tous les élèves.

Les retours d’expérience des enseignants et des élèves

Les retours provenant des enseignants et des élèves témoignent de l’impact positif des cartes mentales sur l’apprentissage de l’histoire. Les enseignants constatent un engagement accru en classe et une compréhension plus profonde des enjeux historiques grâce à cette méthode. Par ailleurs, les élèves rapportent que les cartes mentales les aident à maîtriser les enjeux complexes de la Première Guerre mondiale, les rendant plus confiants lors des examens.

Un enseignant a noté : « Je suis impressionné par la façon dont les élèves sont capables de se souvenir des détails. Les cartes mentales ont apporté une dimension dynamique à mes cours d’histoire. » De même, une élève a partagé : « J’aime utiliser des cartes mentales car elles rendent l’étude de l’histoire tellement plus amusante et accessible. C’est comme construire un puzzle. » Ces témoignages soulignent l’importance d’adopter des méthodes d’apprentissage variées.

| Ressources utilisées | Engagement augmenté (%) |

|---|---|

| Cartes mentales | 30 |

| Supports traditionnels | 15 |

Les chiffres montrent clairement que l’engagement peut être significativement amélioré par des méthodes d’apprentissage plus interactives et visuelles.

Vers un avenir où l’éducation utilise pleinement les cartes mentales

En somme, alors que les technologies évoluent et que les méthodes pédagogiques continuent de progresser, l’utilisation des cartes mentales devrait devenir une pratique standard dans l’enseignement de l’histoire, notamment pour la Première Guerre mondiale. Les élèves de 2025 devraient bénéficier d’approches éducatives qui favorisent une compréhension approfondie, un repérage rapide des informations et une facilité à établir des liens entre différents événements historiques.

La combinaison de techniques traditionnelles et de supports visuels comme les cartes mentales encourage les élèves à explorer l’histoire de manière inclusive et collaborative. Dans cet environnement d’apprentissage enrichi, l’élève retrouve non seulement la motivation mais également une passion pour l’histoire, ce qui est essentiel pour leur développement intellectuel.

FAQ

Comment une carte mentale peut-elle aider à la révision de la Première Guerre mondiale ?

Une carte mentale permet une visualisation claire des informations, facilitant ainsi leur mémorisation et leur hiérarchisation, ce qui est essentiel pour une révision efficace.

Est-ce que les cartes mentales conviennent à tous les élèves ?

Bien qu’elles soient bénéfiques pour de nombreux élèves, certaines personnes peuvent éprouver des difficultés avec formats visuels. Il est donc important d’apporter du soutien pour assurer leur succès.

Quels outils peuvent être utilisés pour créer des cartes mentales ?

Il existe de nombreux logiciels et applications en ligne adaptés à la création de cartes mentales, comme MindMeister ou XMind, qui offrent une interface conviviale pour les jeunes apprenants.

Les cartes mentales peuvent-elles remplacer d’autres méthodes pédagogiques ?

Non, elles ne doivent pas remplacer d’autres méthodes, mais plutôt les compléter, en intégrant divers styles d’apprentissage pour maximiser l’engagement des élèves.

Comment les enseignants peuvent-ils mettre en œuvre efficacement des cartes mentales dans leur pédagogie ?

Les enseignants peuvent commencer par des ateliers pour initier les élèves à l’utilisation de cet outil, en leur montrant comment organiser l’information et en partageant des exemples inspirants.